福知山区の183系にはB編成(旧G編成)に採用された準国鉄色と、BB編成の国鉄色。

A・C編成(旧T編成)に採用されたJR色が存在しました。 |

|

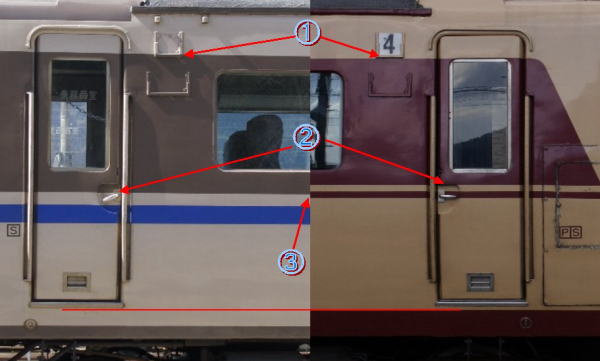

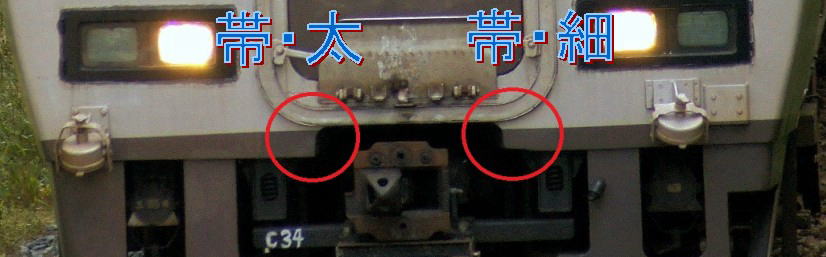

左:JR色 右:準国鉄色 窓回り、窓下 裾回りの帯の幅が異なる。

①JR色:号車札受け横枠まで塗装 準国鉄色:号車札受け横枠際まで塗装

②JR色:ドアノブ上部まで塗装 準国鉄色:ドアノブくぼみ部分上部まで塗装

③JR色の窓回り塗装は準国鉄色の細帯上部とほぼ同じ位置。 |

1-1.JR色

|

1-1-1.非貫通型

|

| 標準的塗り分けと異なる車輌が一部存在。(※塗装時期により変化がある可能性有り) |

| クハ183-752 |

|

窓回りの帯が異なる。上部は準国鉄色の塗り分けよりも更に低く、帯と号車番号札受け下辺に間が開く。

その為、乗務員窓の上部まで帯色が塗られていない。

また、帯の下部は準国鉄色の追加細帯下部と同じ位置まで塗られている。 |

| クロ183-2703 |

|

|

窓帯上部は標準だが下部が乗務員ドアノブ上部までとなりやや帯の幅が狭い。

その為、青色帯が乗務員ドアノブ金具下部まで達している。(画像右参照:左が通常、右が当車)

また、クロ183-2703程でな無いが、窓帯の幅が異なるのが次の車輌でも見られた。

クロ183-2704・クハ183-706・707・709・851

この内、クロ183-2704。クハ183-706・707と前述のクロ183-2703の4両は鷹取工場で183系化の際に

JR色へ塗色変更されているようなので関連があるのかもしれない。末期まで特徴が残ったのは当初の塗り分けを

基準に上塗りを行ったからか?

|

|

クハ183-707のみ、ほぼ横からのカットがあったので、

標準塗り分け車との比較を作製。

クロ183-2703で見られたズレからすれば小さいが、

標準のようにドアノブと窓帯とがほぼ面一にはならず、

ドアノブ水平時に窓帯に達していない。

クハ183-707以外は下にまとめました。

クハ183-709の画像はドア下に取っ手が

増設されているように末期のもので、当初は標準だった。

851もJR色になったのも同じく末期です。

平成17年撮影のクハ183-709。 |

|

| クロ183-2704 |

2004(H16)年9月の検査入場で乗務員ドア手摺りが通常車体色のところ、窓帯とほぼ同じ幅で同じ色に塗装されていた。

2008(H20)年3月の検査入場で通常の塗色へと戻された。 |

|

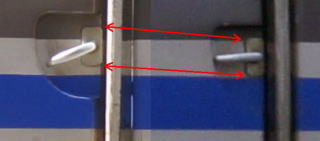

画像左:比較・拡大してあり不鮮明ですが、

右側が手摺りが窓帯と同色になったクロ183-2704。

画像下:塗り分け付近は窓帯とのラインが合わず、

左側が帯よりはみ出し、右側は逆に帯にラインまで

届かない。 |

|

1-1-2.貫通型

|

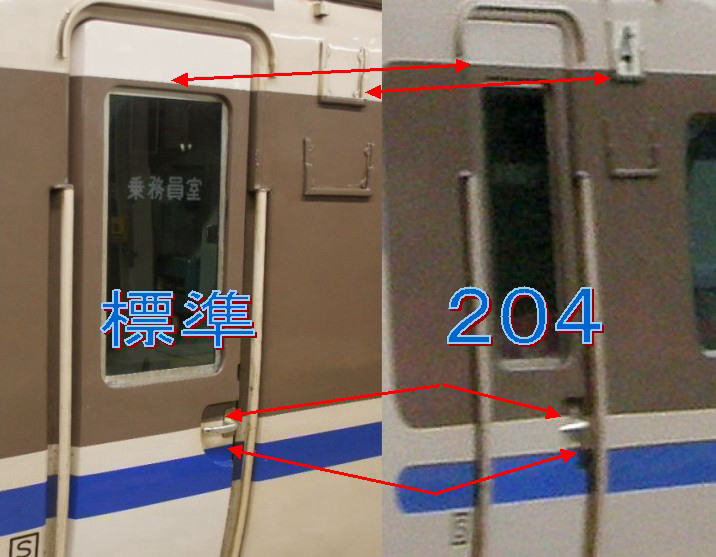

| クハ183-204 |

|

窓帯が標準位置より高くなり、帯上辺では号車札受けの縦枠にまで帯がかかる。帯底辺では、1-1-1非貫通型でも取り上げたように

ドアノブ取っ手に帯がかからず、青アンダー帯も同じく高い位置にありドアノブ金具付近の位置に巻かれる。 |

| クハ183-601 |

|

画像左:末期にはドア部分の窓帯の幅が狭くなったいたため、車体部分と段差が出来ている。

これは画像中:右で示すようにH20・5出場時、窓帯上辺が基準より低くなったのを、次の入場で修正したが、

ドア部分は修正されなかったものと推測。低かった時代には号車札受けに帯がかからず、全て車体色となっていた。 |

1-1-3.クモハ183

|

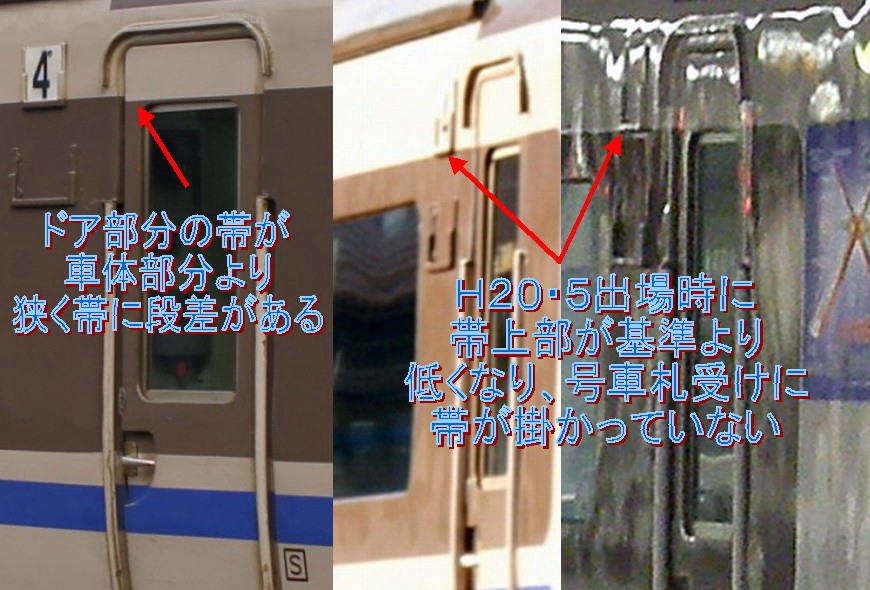

| クモハ485からクモハ183に改造後暫くは違いが見られなかったが、末期になると車体裾の帯が若干細くなった車輌が出てきた。 |

|

画像左が当初からの塗分け。幌受けまで帯色で塗装されている。

画像右:末期には幌受けまで帯が達せず帯が若干細くなったのが登場。

末期の時点で太かったのは201・203の2両。細かったのは202・205・206の3両。 |

|

204も当初は帯が太かったが末期には画像のように、左側が太く(車端部分にかけて徐々に細くなり、

塗り分けが斜めに。)右側は細くなっており、二つの特徴を見比べることが出来る。 |

1-2.B編成・BB編成

|

1-2-1.非貫通型

|

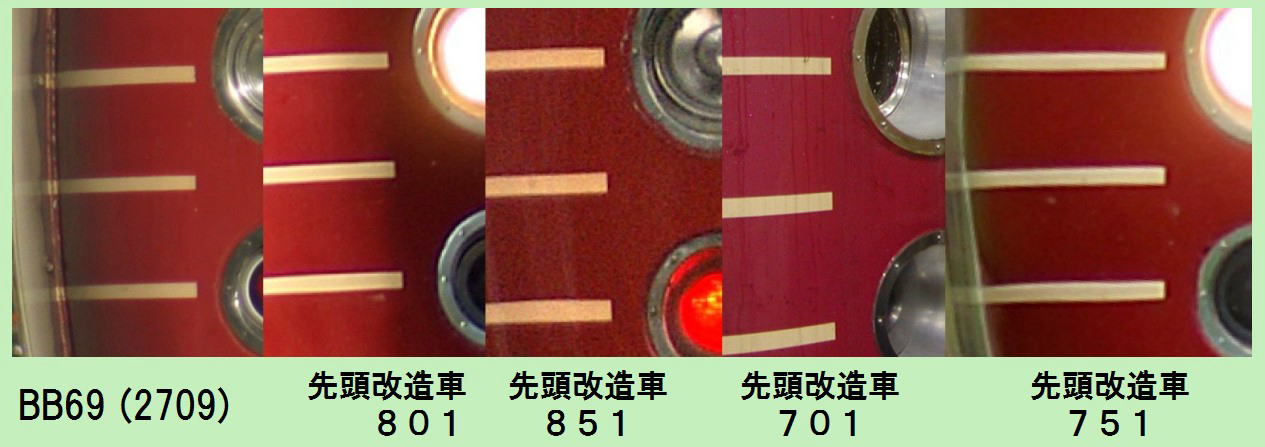

| ライト回りの塗り分けに違いが見られた。 |

|

|

|

|

| 東急車輌で落成した車輌は以下のように塗り分け位置が僅かに違う模様。 |

|

①前照灯縁のネジの位置とクリーム色の帯の位置関係。

一般的にネジの下にクリーム色の帯の上辺が入る位置関係。対して東急落成車は同じ位置のネジの上にクリーム色の帯の下辺が入る

②尾灯縁のネジの位置とクリーム色の帯の位置関係。

一般的にクリーム色の帯中心がネジ中央付近に入る。対して東急落成車は同じ位置のネジに対し上側に入る。 |

|

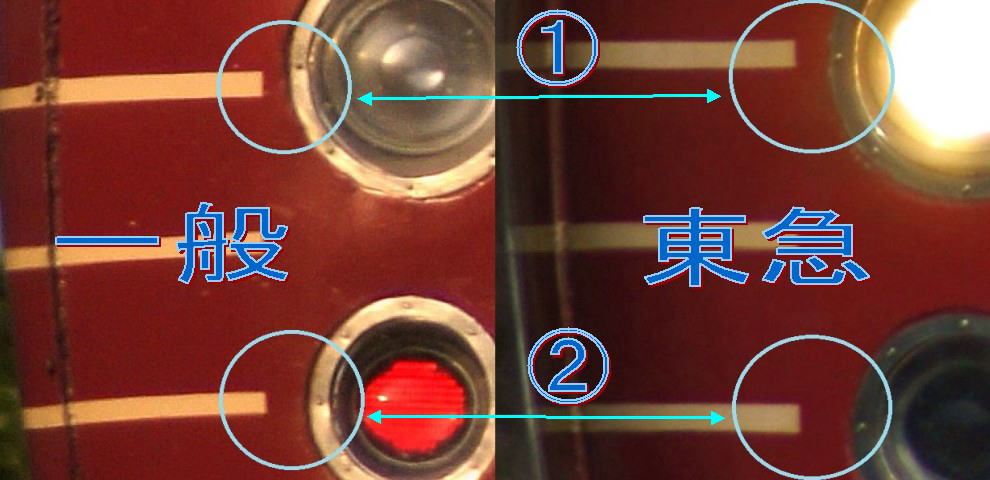

次にCP搬出入蓋のネジとの位置関係。

クリーム色の帯、3本のうち上側にネジが入るのが多数を占め、東急落成車は赤い部分になる。

その下側のネジは東急落成車はクリーム色の帯のすぐ上側になる位置となる。 |

|

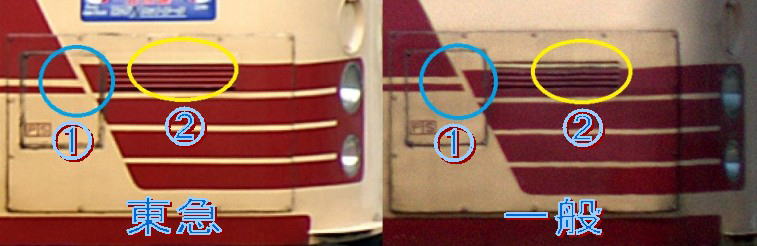

次に側面から比較。

CP搬出入蓋の通風グリル付近の帯の状態に差違がみられた(黄色丸・②)。

東急落成車は通風グリル全体に帯が掛かっているのに対し、多数一般では帯が一部掛かっていない。

また、窓帯末端付近(青丸・①)では赤帯の中央付近にあるのに対し、多数一般では窓帯底辺とライト周りの赤帯上辺が

ほぼ同じ位置になる。窓下の細帯との位置関係では、多数一般ではライト周りの一番上の赤帯の中央付近になるのに対し

東急落成車では下辺とほぼ同じ位置となる。

しかし、調べていくと例外も出てきて、東急落成車以外でも以上の特徴を持った車輌も存在したようで(画像下)、

当初からなのか再塗装で変わってしまったのか定かでない。 |

|

| 1982(S57)撮影のクハ481 300番台。CP搬出入蓋のネジ(黄丸)は赤帯部分にあるが窓枠に特徴が東急ではない。 |

1-2-2.クハ183-710

|

|

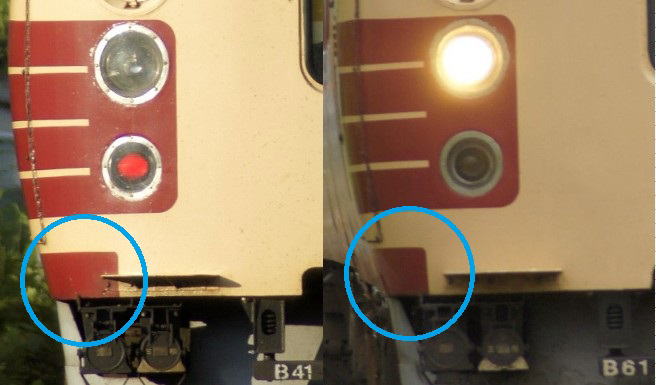

| 左:クハ183-710 右:標準塗り分け |

クハ183-710はC35編成からB41編成へ組み換えとなった時、B編成色へと塗色変更を行った際、

ステップの一部まで裾の帯が回り込んだ。(青丸部分) |

|