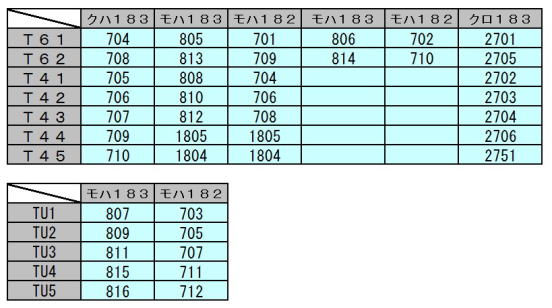

| 1996(H8)年3月16日ダイヤ改正で山陰本線・園部〜綾部とKTR宮福線が電化開業し 優等列車を電車化することになり485・489系から改造され増備されました。 塗色はJR独自のザイン・配色となり、下り向き先頭車が全室グリーン車となったため 従来のG編成と区別されT編成となり、6連固定のT61・T62と基本4連のT41〜T45。 増結用のTU1〜TU5と編成番号が振り当てられました(下図参照)。基本4連と同数の 増結編成も準備され全ての編成が6連での運転が可能でした。 前述のように全室グリーン車となった先頭車はクハ481−300番台からの改造車が クロ183−2700番台、クハ489−700番台からの改造車がクロ183−2750番台と なりました。クロ183は新形式ですが、485系(クハ481→クロ481)で改造による 先頭全室グリーン車への改番が2000番以降で区分されるようになっているため 本形式もそれに倣い2000番に区分。更にクハ481からクハ183への改造区分である 700番台と合わせ2700番台となったと推測します。 モハ182は種車の形式区分の違いで新たに700番台が登場。クハ183とモハ183、 種車がM+M’1000番台のユニットはG編成(後のB編成)の続番となっています。 使用列車は電化で新たに運転を開始した山陰本線系統の「きのさき」「はしだて」 「たんば」を中心に福知山線系統の「北近畿」と新設された「文殊」にも使用される ことになりました。また、間合いで普通列車への使用や冬季臨時では4連の編成を 2本使用の8連での運転も見ることが出来ました。 1999(H11)年10月2日からは舞鶴線電化開業で新たに設定された「まいづる」の 運用にも入るようになりました。 この内容で活躍したのは2003(H15)年10月1日ダイヤ改正までですが、厳密には クモハ183を迎え入れるに当たりダイヤ改正の1ヶ月前から、転属増備される編成と G編成を巻き込んだ編成の組み換えが発生するまででした。 (詳細は福知山運転所183系情報局に掲載されています) |

|

|

|

| 電化開業前の試運転列車。HMは「回送」印字の紙を貼ったまま。WP運転。 | |

|

|

| 以下は6連貫通編成でのJR色183系・T編成の記録です。「たんば」は設定本数・時間帯 の関係とJR色なので無理に撮ってないです(^^; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| T編成使用終了後は3連のC編成使用となったため変化の大きかった列車。 | |

|

|

| 舞鶴線内でも6連で特急の威厳もありました。(真倉〜梅迫) | |

|

|

|

|

| 後にB63編成へ組み替えられ準国鉄色になるクハ183−704先頭のT61編成。 | |

|

|

| 山陰本線の有名撮影地にて。 | |

|

|

|

|

| A・C編成へ組み換え後、宮福線内は4連運転に。 | |

|

|

| 福知山線からの「文殊」と共に北近畿タンゴ鉄道に乗り入れるようになった列車。 | |

|

|

|

|

| 末期にはJR色編成は通年4連となったため、この姿も期間限定でした。 | |

|

|

| 初期にはHゴムが灰色の車両も存在。 | |

|

|

|

|

| 山陰本線では間合い運用で普通列車にも使用されていました。 | |

|

|

|

|

| 福知山線の有名撮影地にて。 | |

|

|

| 改造でクロハを投入した北近畿号にもT編成登場で全室グリーン車が運用されることに。 | |

|

|

|

|

| 福知山線では特急券不要の「ライナー」運用が存在。 | |

|

|

| 後に「北近畿2号」として福知山始発となり消滅。 | |

|

|

| 何故か英語表記が2種存在していたので掲載。 | |

|

|

|

|

| 画像は客扱い列車ですが終着の大阪を目前に早々と幕回しを行い「回送」表示で通過。 | |

|

|

| こちらの方がよく見掛ける表記。 | |

|

|

|

|

| 影がモロに正面に被っていますが、他に画像が見当たらないので…(汗) | |