目 次 |

|

1.正面窓枠 |

|

1-1.元クハ481 200番台 |

|

1-2.元クハ481 300番台 |

|

1-3.先頭車改造車(クハ183-851とクハ183-801) |

|

2.ワイパー |

|

2-1.元クハ481 200番台 |

|

2-1-1.クロハ183-806 |

|

2-1-2.クロハ183-802 |

|

2-2.元クハ481 300番台 |

|

2-3.先頭車改造車 |

|

3.運転台側面 |

|

3-1.元クハ481 200番台(B編成・BB編成) |

|

3-2.元クハ481 200番台(A編成) |

|

3-3.元クハ481 300番台 |

|

3-3-1.日立製作所製造 |

|

3-3-2.昭和48年度第3次民有車両 |

|

3-3-3.昭和49年度第2次民有車両 |

|

3-3-4.側面窓枠更新車 |

|

3-4.先頭車改造車 |

|

3-4-1.クハ183-851とクハ183-801 |

|

3-4-2.クハ183-801(元クハ481-802)とクハ481-801 |

|

3-4-3.クハ183-751とクハ183-752 |

|

4.正面窓枠取っ手 |

|

1.正面窓枠 |

|

1-1.元クハ481 200番台 |

|

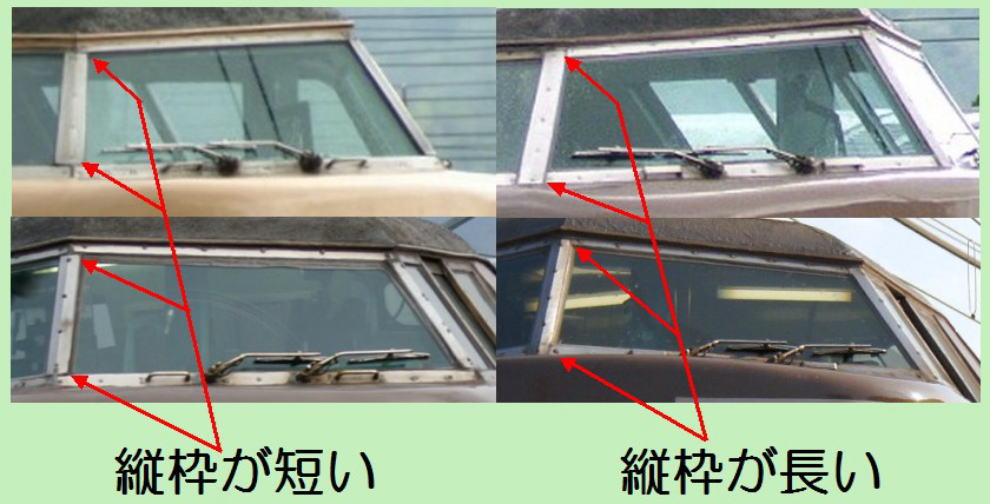

| 製造所の違いで特徴が見られた。 | |

|

|

| 東急車両と日本車輌で落成した車両の窓枠は、縦枠が長くなっている。 他には以下のように留め具の数に違いがあった。 |

|

|

|

| 縦枠の短いタイプのクロハ183-803の縦枠押さえの金具が通常4カ所で留められているのが3カ所となっている(画像右) また、助士席側の縦枠も3カ所となっている。(運転席側は通常の4カ所) |

|

1-2.元クハ481 300番台 ▲ページトップへ |

|

|

|

| 元クハ481 200番台同様、正面窓2枚の縦枠に違いがみられた。製造年次に関係なく、東急車両で製造された車両は右画像のように縦枠が長い。 | |

1-3.先頭車改造車(クハ183-851とクハ183-801) ▲ページトップへ |

|

|

|

| クハ183-851は、運転席側面窓後方の特徴では日立製の昭和49年度第2次民有車両の特徴が出て、正面窓では東急車両製造の特徴が出ている。 | |

2.ワイパー ▲ページトップへ |

|

2-1.元クハ481 200番台 |

|

|

|

| 一部にアーム部分を取り替えられた車両が在籍。原型タイプではクロハ183-806を除く全車に散水装置と思われる黒い配線が備わる。 改装後はこの散水装置は撤去されたのか配線は見当たらない。 |

|

|

|

| 左:クロハ183-801(B41) 赤色矢印で示した箇所から散水用の配線が延び、ワイパーアームへつながる。 右:クロハ183-806(B66) 原型ワイパーだが散水装置は装備していない。(B41で赤矢印で示した突起物が無い) |

|

2-1-1.クロハ183-806 ▲ページトップへ |

|

|

|

| クロハ183-806(B66)は183系改造後にワイパーアームの交換が行われた。これはクロハ183で唯一の存在。 左が原型当時。右が改装後。 |

|

2-1-2.クロハ183-802 ▲ページトップへ |

|

|

|

| クロハ183-802(B62)は少なくともG編成時代から2007(H19)入場まで左右で違う形状のワイパーを装着。 出場後は再度、原型に戻され散水装置も復活。画像上段:部分拡大 左:形状違い当時 右:「こうのとり」運用に就く末期では原型 |

|

2-2.元クハ481 300番台 ▲ページトップへ |

|

| 元クハ481 300番台を種車とするグループで唯一、クハ183-702(B64)のワイパーに違いがみられた。 | |

|

|

| 比較用に一般的形状のB63(画像左上)のクハ183-704と並べて比較。画像右上がクハ183-702(B64)。 一般的にアームよりワイパー本体の方が長く、垂直位置付近では窓枠付近までワイパーが達するのに対し、B64ではアーム先端部分とほぼ同じ サイズとなっており、垂直位置で比べると低いのが分かる。 また、アームとの取付位置も一般的なものは先端部分に寄っているのに対し、中央付近となっている(赤丸部分)。 この形状は、他車では見当たらなかったが、他形式のクハ381で同様なのが確認出来た(画像右下)。ワイパーの長さ、アームとの取付位置と酷似している。 |

|

2-3.先頭車改造車 ▲ページトップへ |

|

|

画像上:クハ183 800・850番台(簡易貫通扉車) 画像下:クハ183 750番台 クハ183 800・850番台ではクハ481 300番台と同じ形状のワイパーを 装着するが片側各1本となる。 クハ183 750番台ではクハ481 300番台と同様に片側2本のタイプで この部分だけでは新製クハと見分けがつかない。 |

3.運転台側面 |

|

3-1.元クハ481 200番台(B編成・BB編成) ▲ページトップへ |

|

|

|

| 目立った違いは見当たらない。A編成で取り上げる運転台側面窓は原形のまま。 | |

|

|

| 違いが見られたのは運転台後部、客室屋根の処理位置が雨樋の端までの有無位です。B64では1位と2位で末端部分が違う。 画像右の雨樋端までねずみ色なのはB63・B64②・B66と少数派。 |

|

3-2.元クハ481 200番台(A編成) ▲ページトップへ |

|

|

|

| 全車、前配置区の金沢時代に運転台側面窓枠が更新されている。B編成で目立った客室屋根の処理位置は車体色が 原色より暗い色なので目立ちにくいが、A47・A42を除く車両が雨樋の端までねずみ色になっている。 |

|

3-3.元クハ481 300番台 ▲ページトップへ |

|

| クハ481 300番台の製造予算区分は五期に分かれ、それに製造所の違いを加えると8種類に分類出来る。福知山区では下の画像のように その内の7種類が在籍。(在籍しないのは昭和50年度本予算・日立製)窓枠更新車を加え8種類に分類出来る。 |

|

|

|

| 詳細は以下の区分表を参照下さい。 | |

|

|

3-3-1.日立製作所製造 ▲ページトップへ |

|

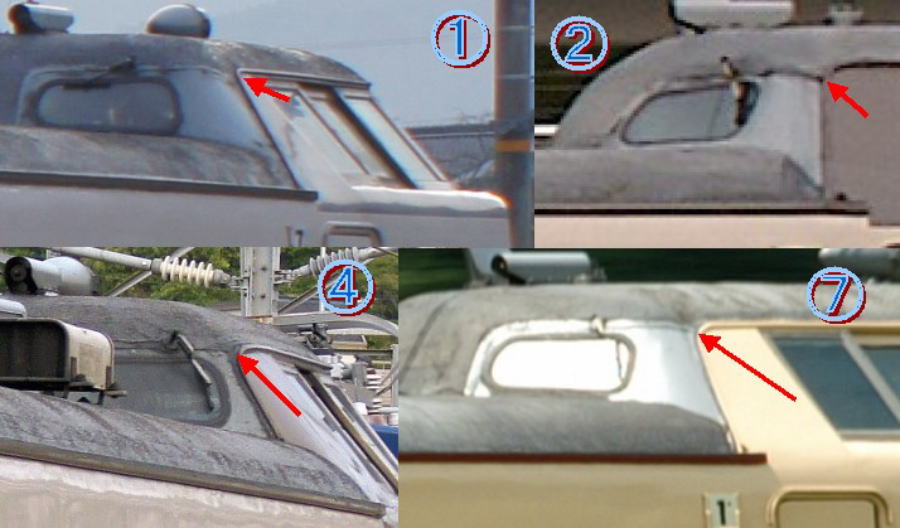

| 日立製作所で落成したグループが半数を占める4種類在籍。次の画像で赤丸で囲ったように全て特徴が違っていた。 | |

|

|

| ①:側面窓後方の車体色部分が他と比べ狭い。これは窓上部の水切りの折り曲がりが窓側に寄っており、その分雨樋への傾斜は緩い。また後方監視窓周りの ねずみ色に塗られた部分が側面に回り込んでいる。 ②:側面窓上部の水切りは乗務員扉上部付近まで横に延びてから、雨樋に向け折り曲げられるように変更されている。このため側面窓後方の車体色部分が増えた。 ④:側面窓上部の水切りは更に運転席後方まで延ばされ、後方監視窓付近で折り曲げられている。この位置まで延ばされたため、水切りは雨樋に到達せず、 屋根上で途切れる。 ⑦:一旦、運転席後方まで延ばされた水切りは再び②の位置まで戻された。 また、赤矢印で示すように運転席屋根の境界が①・②は水切り折り曲げ後付近に食い込むような形状なのに対し、④・⑦では食い込みは無くなり側面窓上部の水切から後方へ、ほぼ直線で回り込むようになっている。 |

|

|

|

| 次に運転室後方からの画像比較。④の幅の狭さが目立つ。 | |

3-3-2.昭和48年度第3次民有車両 ▲ページトップへ |

|

|

|

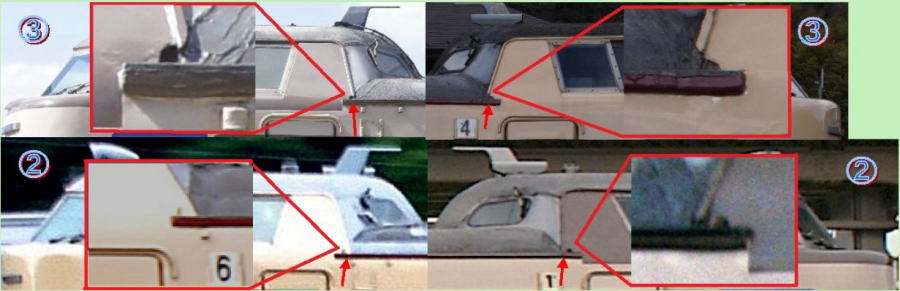

| このグループでは、日立製作所(②)と東急車両(③)の2カ所で製造されている。大きな違いは無いが②は先述のように運転席の屋根の食い込みがある。 ③では雨樋に向け延びた水切りが雨樋手前、僅かに短く末端が斜めにカットされている。また、縦雨樋の取り込み口が水切りに密接する位置にあるため、 やや水切りの角度が違う。 |

|

3-3-3.昭和49年度第2次民有車両 ▲ページトップへ |

|

|

|

| このグループでは、日立製作所(④)と東急車両(⑤)と川崎重工(⑥)の3カ所で製造されている。 ④の特徴は先述の通りこのグループでも目立つ。 ⑤と⑥は大差はないがやはり⑤の水切り末端の位置が先述のような特徴を維持しているのと運転席屋根の食い込みに違いが出た。 ⑥は区分表で示すように300番台では最大両数グループであるので、このタイプが標準的とするのが妥当であろうか。 |

|

3-3-4.側面窓枠更新車 ▲ページトップへ |

|

| A編成のクハ183 200番台同様、JR移行後、金沢区配置を経た一部の車両は更新され原形と形状が異なる。 クロ183-2707・2708・2709・クハ183-712の4両で、全て末期に一時在籍したBB編成の車両。 |

|

|

|

| 原形は側面窓中央の窓枠が一段奥まっているのに対し、更新窓枠は段差が無くなる。 | |

3-4.先頭車改造車 ▲ページトップへ |

|

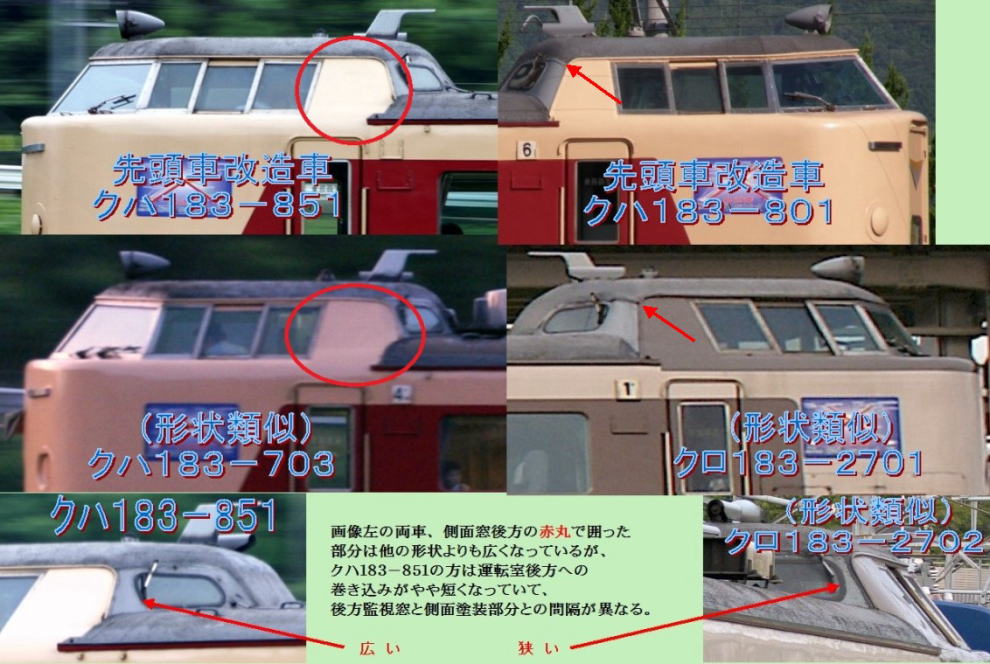

| 福知山区には次の画像の4両が在籍。クハ183-851・801は同時期に改造。翌年にクハ183-751・752も同時期に改造落成したが同じ形態とはならなかった。 過去にはクハ481-801も在籍し簡易貫通扉車は3両であった。 |

|

|

|

3-4-1.クハ183-851とクハ183-801 ▲ページトップへ |

|

|

|

| クハ183-851とクハ183-801は、側面窓後方の形状が異なる。同じ簡易貫通扉車ではあるが、 前者が新津車両管理所、後者が広島工場と改造区所が違う。 クハ183-801はほぼ一般的形状に見えるが、運転席部分の屋根が赤矢印で示すように一直線ではなく、 初期の日立製作所で製造された特徴の食い込むタイプと なっている。長らくこの部分はほぼ直線で処理されていたので、初期の形状に戻った事となる。 |

|

3-4-2.クハ183-801(元クハ481-802)とクハ481-801▲ページトップへ |

|

|

|

| 画像左が塗色でも分かるように元クハ481-802のクハ183-801。画像右がクハ481-801。 クハ481-802は広島工場、クハ481-801は幡生工場で先頭車改造を受けているが、形状は同じ。 恐らく両工場とも広島鉄道管理局管内なので運転台ユニットは同一ロットだったと推測。 余談だがクハ481-801は福知山区から金沢区へ転出し、クハ481-800・850番台で唯一交流区間で運用されて本来の性能を活かせた。 |

|

3-4-3.クハ183-751とクハ183-752 ▲ページトップへ |

|

| 両車、種車のAU12形を引き継いだので一目で改造車と分かる。幡生工場で改造落成しているが水切り部分に違いがみられた。 | |

|

|

赤丸で囲った部分が異なる箇所で、画像左のクハ183-752は水切りの末端が雨樋まで達せず手前で途切れている。

|

|

4.正面窓枠取っ手 ▲ページトップへ |

|

|

|

正面窓ワイパーの両脇に取っ手が取り付けてあるが、太さの違う2種類が存在。製造所には関係無く、該当車番は次の通り。

|

|