1.号車札・愛称札受け |

|

|

|

| クハ481の前位(運転席側)のみ画像のように愛称札受けのほぼ中央部上に号車札受けを設置している。2位側は梯子掛け左側の突起下に 号車札受け左端が揃うようになる。他の取付位置は愛称札受けの片方の辺に合わせ号車札受けが片寄って設置されている。 |

|

|

|

| クハ183-205(クハ481-254)の前位側は号車札受けが片寄って取付られている。ちなみに381系ではこの状態が標準のようです(右) 調べたところ、昭和48年に日本車輌で落成したクハ481-243・244・254が該当する模様。同一ロットの255は末期では通常位置にあった。 |

|

|

|

| クハ183-801も完全ではないが号車札受けが片寄っている。愛称札受けもやや乗務員扉側に寄っている。 梯子掛けとの位置関係は381系(画像右)と類似している。 |

|

2.ジャンパ栓受け |

|

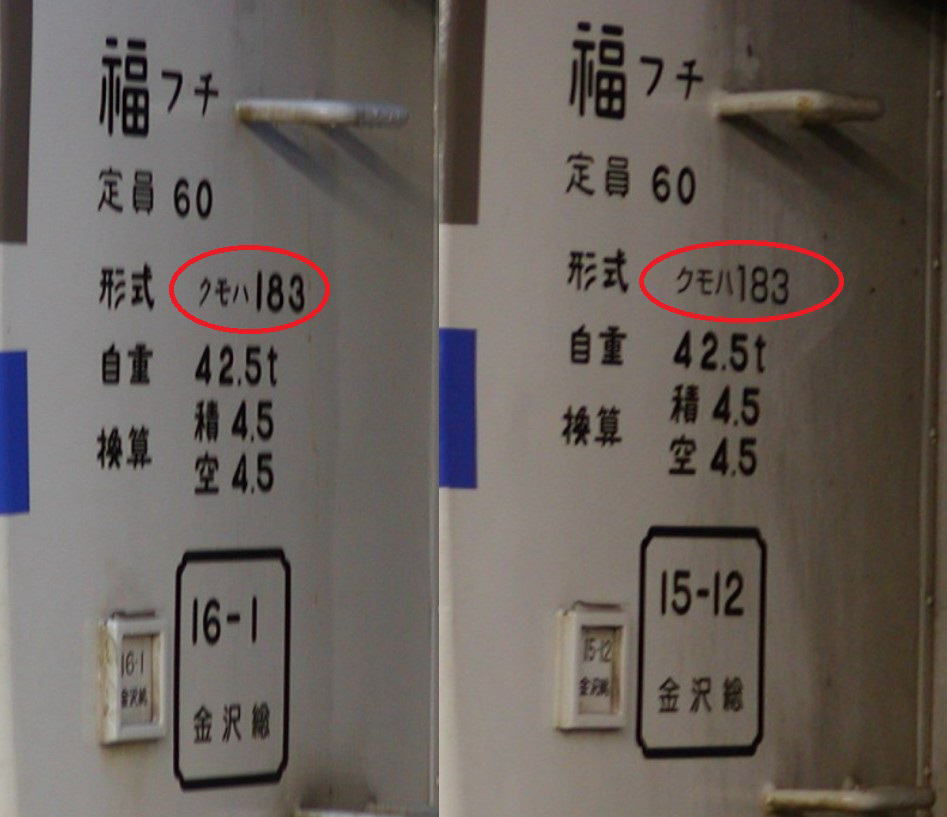

| クモハ183 200番台に装備されているが、取付位置の違いがあった。 | |

|

|

| 画像左:多数を占める標準取付位置でジャンパ栓部分のスカート切り欠きと重ならない。 画像右:クモハ183-203の取付位置は連結器側に寄っており、ジャンパ栓のスカート切り欠きと一部重なる位置となる。 |

|

3.ジャンパ栓受け撤去部分 |

|

| クモハ183 200番台の6両の内4両は2位側のジャンパ栓受け撤去後の台座が残されている。しかし以下のように形状にバラツキがあった。 | |

|

|

| 上の画像は比較用に線を加えた。実線はジャンパ栓受け位置を示すもので、こちらはほぼ同じ位置の取付の模様。次に点線で台座位置をC31基準に 引いてみます。C31とC34は同じ大きさ・取付位置とみられる。C32は上下において点線より内側となり天地サイズがC31・C34と比べ短いのが分かる。 C33は下線ではC31・C34とほぼ同じ位置だが上が目立って低く、隣のジャンパ栓受け取付台座の中央付近に上辺がある。サイズ的にはC32と同等と 推測。C31・C34はほぼ同じなのに帯色に塗られている面積に違いがあるが、これに関しては塗色で取り上げる。 |

|

4.貫通扉 |

|

4-1.元クハ481-200番台 |

|

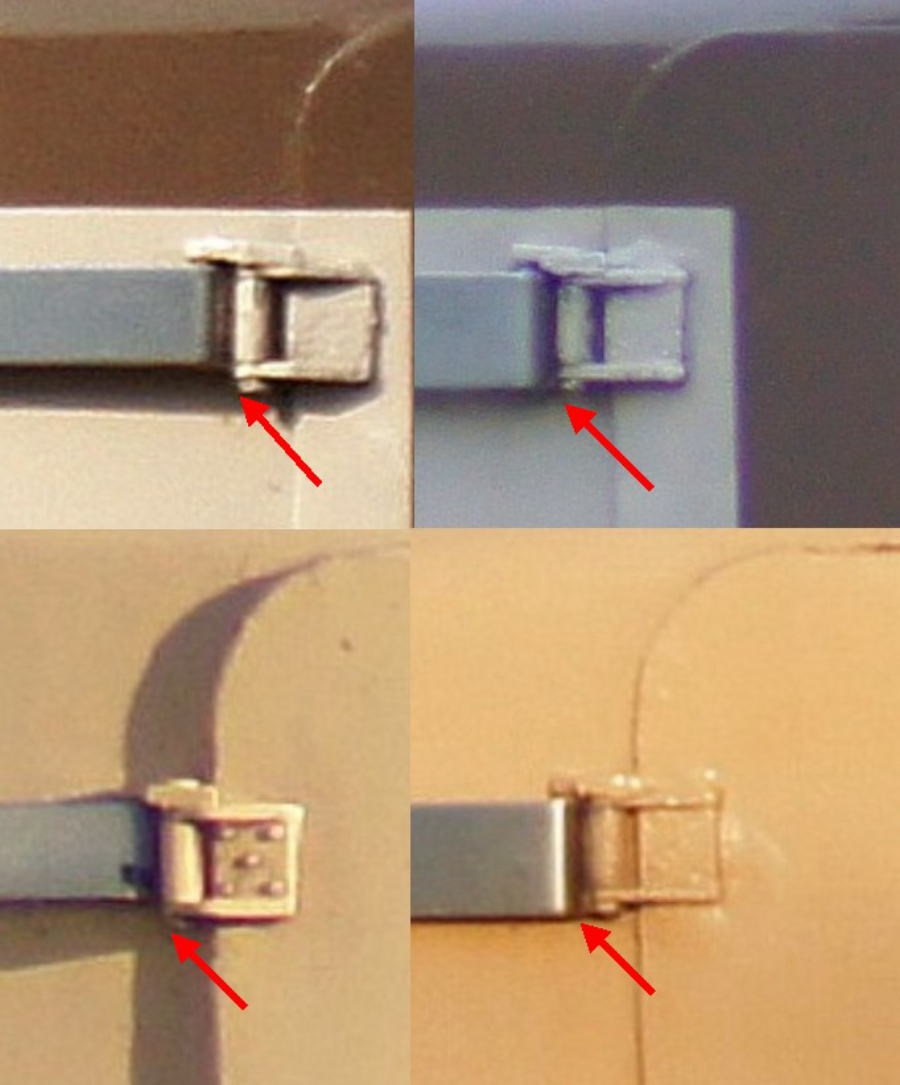

| 正面に貫通扉を装備する、元クハ481-200番台と元クハ489-600番台は扉開閉用に上下左右に扉レール(ガイドレール)を備えてあるが、 そのレールの幅に違いがある車両が存在する。次の画像のように扉とレールをつなぐ金具の幅と比べると違いが分かる。 接続ピンと同じ幅になっているのが画像右側で画像左側は接続ピンまで達していない。どちらが正規の幅になるのか分からないが、 幅広のタイプは川崎重工と近畿車輛で落成した車両が該当するようです。 また画像左下のように扉に金具を接続するビスが目立つ車両も存在する(クロハ183-804) |

|

|

|

| 画像左:幅狭 画像右:幅広 | |

4-2.クモハ183-200番台 |

|

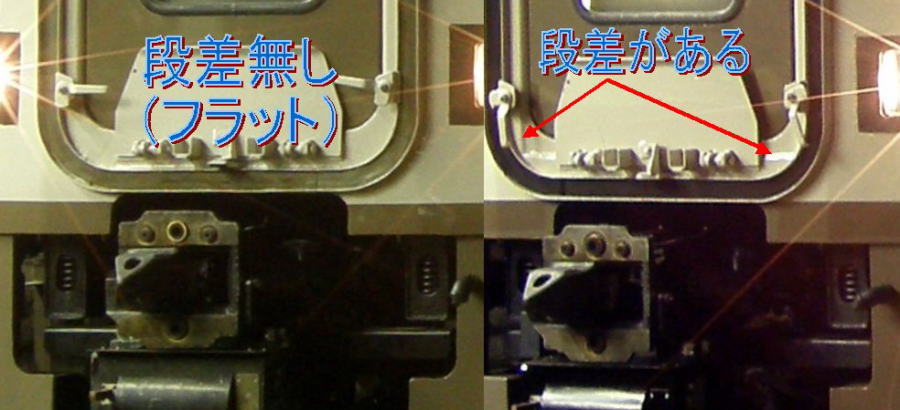

| 渡り板付近に段差があるタイプと、段差無しのタイプが存在。 | |

|

|

| 段差無しが202・205の2両で、いずれも吹田工場で改造落成。段差有りが201・203・204・206の4両。 こちらは松任・吹田工場改造が各2両とスカートの特徴と同じで完全一致しない。 |

|

5.空気管 |

|

| 機関車牽引での無動力回送時に用いられ、通常の運転では使用しない。連結器横、ジャンパ栓との間に備わっているが、全車全て同じ位置では無い。 | |

5-1.元クハ481-200番台(B編成・BB編成) |

|

| 先ずは末期のフチ区に在籍したB編成・BB編成全車のアップから。 | |

|

|

| 次に特徴のあるものを。付随して周辺の特徴も扱います。 | |

|

|

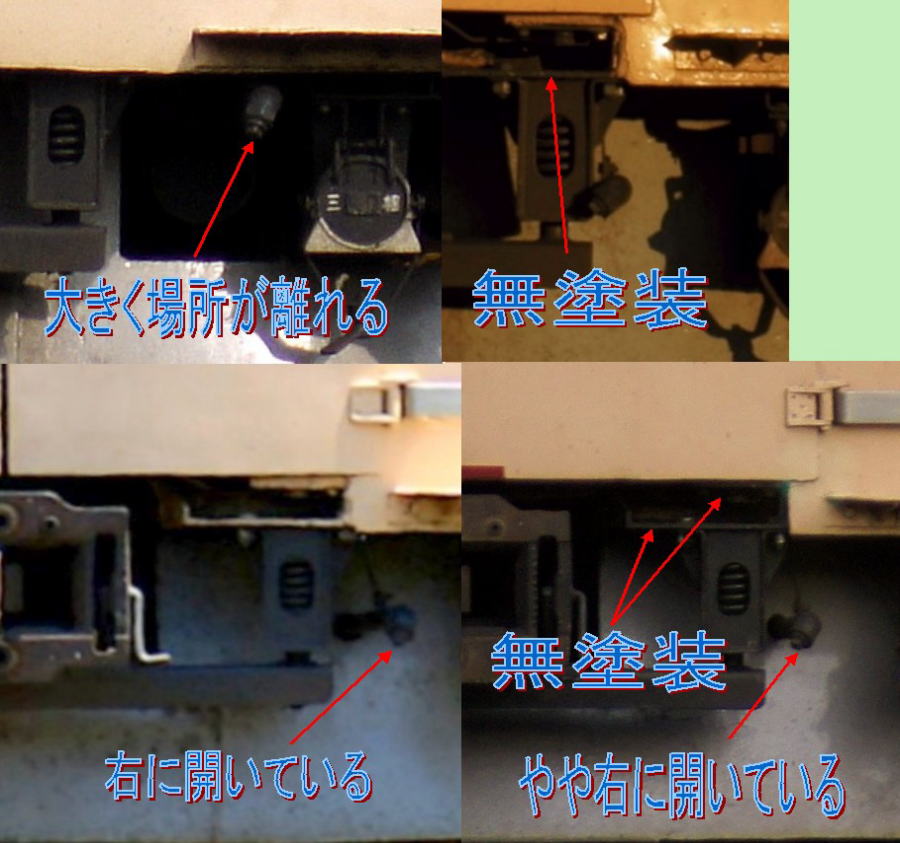

| 画像左上:元自動解結装置車のB41。画像右上:B64。空気管の位置は標準的場所にあるが、矢印で示す部分は一覧画像表示でも分かるように B66と共に無塗装。位置的にはB63・B65・BB68編成も同じ。画像左下:B62が該当。バネ箱から離れるように設置。 画像右下:B66が該当。B62程ではないが、こちらもバネ箱から離れている。またこのグループで唯一2カ所無塗装部分がある。 |

|

5-2.元クハ481-200番台・元クハ489-600番台(A編成) |

|

| フチ区で末期まで残ったA編成全車のアップです。 | |

|

|

| 次に特徴が見られた車両を。 | |

|

|

| 画像左:B編成・BB編成では大半が塗装されていたバネ箱を吊る梁は、このグループではA41が唯一の塗装車 画像中:A42は空気管の位置がやや高い位置にある。 画像右:A46のみバネ箱と連結器胴受けの間が広い。 |

|

5-3.クモハ183 200番台(C編成) |

|

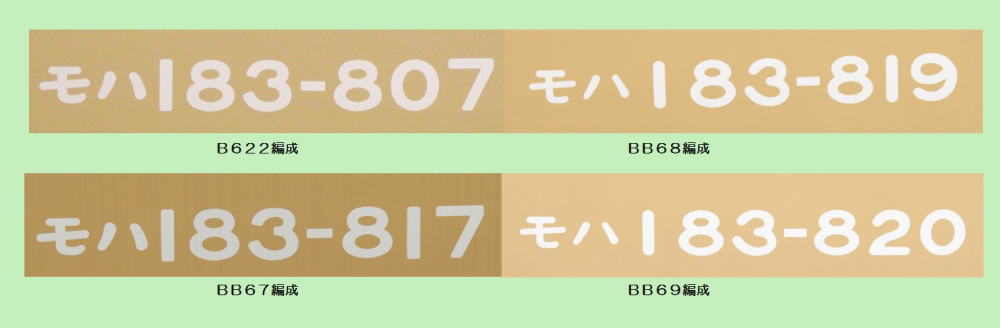

| 取付位置・高さに違いはないが、向きに違いがみられた。向きが分かるよう矢印を添えてある。 | |

|

|

| ①:真下向き ②:斜め下向き ③:斜めではあるが②ほど角度は無い。 該当車両=①C32・C36 ②C34 ③C31・C33・C35 |

|

5-4.元クハ481-300番台・750番台・800番台・850番台 |

|

| 先ず、300番台はフチ区在籍車で目立った違いは見当たらなかった。次に先頭車改造の3区分では300番台と比べやや高い位置にある。 | |

|

|

6.正面ステップ |

|

| 正面ステップに長さが違う2タイプが存在。原型は短。長いのは改造車。改造された車輌は九州配置となった車輌が対象で、 本州に戻ってきても元には戻されないので、九州経歴が分かり易い。但し、例外も存在し、クハ183-703(元クハ481-339)は 南福岡に約1年9ヶ月ほど配置されていたが、未改造のまま本州(福知山)へ戻ってきている。 取付部分を見ると違いがみられた。 |

|

|

|

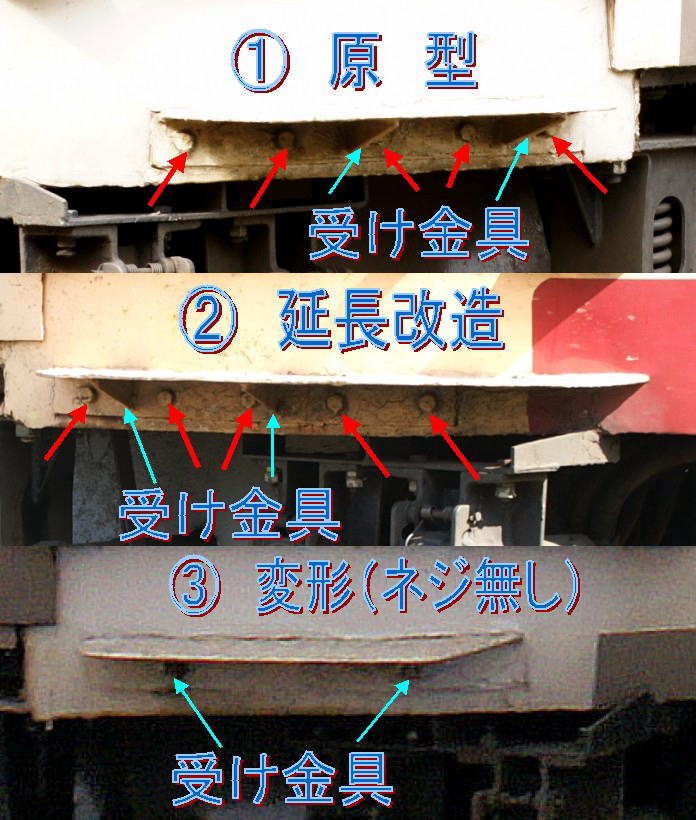

| ①:原型 受け金具2箇所でネジ留め5箇所。車体中央部からネジ1箇所・受け金具・ネジ2箇所・受け金具・ネジ2箇所・受け金具の順で固定。 ②:延長改造車 車体外側へと延長。受け金具・ネジの数に変更無し。 ③:受け金具のみでネジ留めが全くない。 ④:原型ではネジが1・2・2の5箇所なのが、1・1・2の4箇所。 ⑤:延長改造車だがネジが2・1・2の並び。受け金具の間隔も若干狭い感じ。 |

|

7.標記 |

|

7-1.フォント |

|

|

|

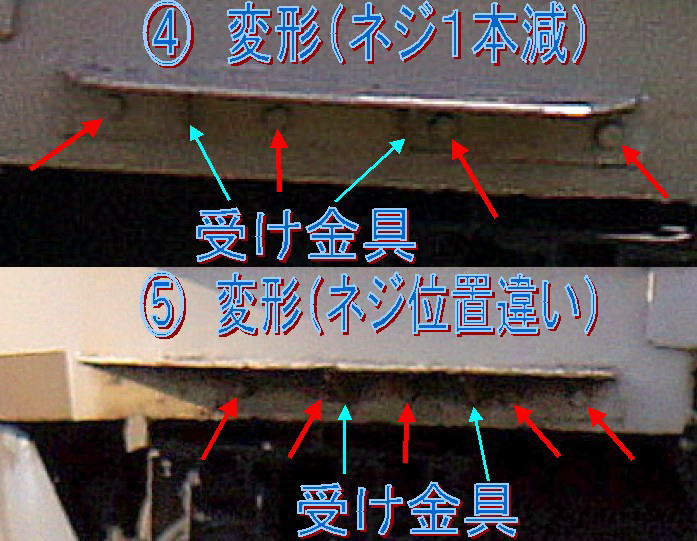

| B編成・BB編成色で切り抜き文字からペイント文字になった車輌は上画像の左のように国鉄フォントであったが、画像右のBB68・69編成だけは 少々フォントが違っていた。「1」が両端丸みがあり「3」も違いが目立つ。この書体は↓画像左の妻面標記に用いられる書体に似ている。 |

|

|

|

| 画像左:標準 画像右:クモハ183-202 | |

| 転属後暫くはクモハ183-202の検査標記の形式部分のみJRフォントとなっていた。 | |

7-2.モハ182 |

|

| モハ182の妻面標記の自重に交流機器撤去などで複数の数値標記が存在。 種車の緒元表ではモハ484 200番台が44.1トン、600番台が44.2トンとなっている。 |

|

|

|

| 209(元200番台)と302(600番台)は交流機器使用停止扱い車。 302はシートピッチ改善車で同時に洗面所・トイレを撤去し水タンクも撤去しているが自重に変化無し。 702は種車が200番台で定員は209と同じですが交流機器を撤去しており3.1トンの軽量化の模様。 |

|

|

|

| こちらは全て定員が64名ですが203・206はシートピッチ改善で72人から64人へと定員変更。803・1805は車掌室付きで元から64名。 203は交流機器使用停止扱いで自重は種車のままのはずが増えている。他に204も45.3トン標記でした。(201・202・205は未確認) 206は種車と同じ44.1トンですからこちらが正しいということでしょう。 803は交流機器撤去車なので軽くなっているはずが種車のまま変わり無し。 1805も803同様、交流機器撤去車ですが、こちらは少し軽くなって43.3トン標記。 |

|

| |